Três vezes 25 25 ilustradores e 25 escritores partilham o seu 25 de Abril

A Câmara Municipal de Grândola desafiou 25 ilustradores e outros tantos escritores a contarem, nestas duas formas de expressão criativa, de que forma o 25 de Abril de 1974 os marcou e juntou a as suas histórias numa coleção de 25 postais evocativos dos 50 anos da revolução dos cravos. A autarquia disponibilizou ao Negócios os referidos postais (texto e imagem) que aqui partilhamos com os leitores. Porque a memória futura se constrói preservando o passado esta é uma viagem que vale a pena fazer. Para ver, ler e desfrutar.

Celebram-se este ano 50 anos do 25 de abril de 1974, data em que um movimento de jovens capitães, interpretando e assumindo a vontade de um povo, devolveu a liberdade e a democracia a Portugal, desbravando um novo rumo de esperança após 48 anos de ditadura, prepotência e aniquilação dos mais elementares direitos de cidadania.

Comemorar esta data é um imperativo de todos os que prezam e pretendem salvaguardar os valores essenciais de civilização e de progresso das sociedades. É-o, ainda mais, num momento em que, em todo o mundo, surgem ameaças aos fundamentos das nações democráticas e se intenta retornar a tempos de obscurantismo e repressão, com fomento de ideias racistas e xenófobas. Mas é também, e sobretudo, uma responsabilidade que Grândola abraçou, desde o primeiro momento, por via da ligação sempiterna do nosso concelho aos ideais de Liberdade, Democracia e Solidariedade, graças às características fraternas do nosso povo, que José Afonso tão bem reconheceu e eternizou no poema-canção que foi senha da revolução de Abril.

Tendo em consideração estes pressupostos — e no âmbito de um vasto e dignificante programa de celebração desta data — o município decidiu editar uma coletânea de 25 postais, constituída por 25 textos e 25 ilustrações, acoplados numa caixa externa com a forma de um livro de capa dura, convidando personalidades que, ao longo da sua vida, tiveram uma ação preponderante para a consolidação e reforço dos valores de Abril e para a defesa constante da liberdade, por meio da arte.

Nesse sentido, vinte e cinco escritores e escritoras e vinte e cinco ilustradoras e ilustradores deram-nos a honra e o privilégio de aceitar o convite para proceder à elaboração e cedência de um texto ou de uma ilustração originais, alusivos ao 25 de Abril, que enriqueceu, sobremaneira, o programa das comemorações da mais importante data da nossa história coletiva recente.

A coleção «O Dia Inicial», cujo título é uma justa homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, ficará como um pequeno, mas relevante farol que iluminará, sempre, os caminhos de liberdade do futuro, num mundo que queremos mais próspero, justo, inclusivo e fraterno, em que ninguém seja deixado para trás.

Abril de 2024 Carina Batista — Vereadora da área de Cultura da Câmara Municipal de Grândola.

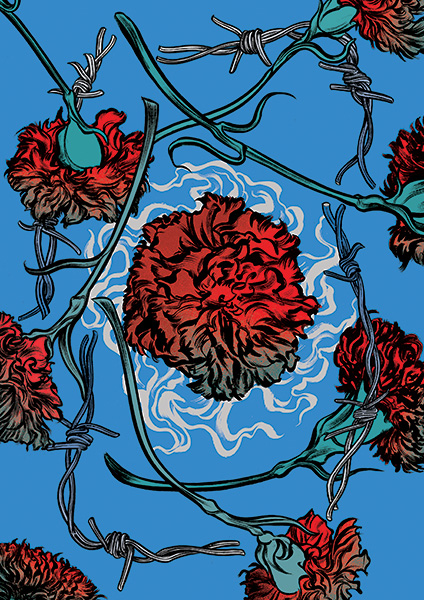

Um cravo

Texto: Helga Moreira

Ilustração: António Jorge Gonçalves

Com a Luíza em diálogo em vez de magnólia

escrevo cravo — e o som que se desenvolve nele

quando pronunciado — um cravo.

Desatados nós do tempo denso, vigiado,

leves nas ruas, nas praças, os passos

sem sobressaltos,

os sorrisos cúmplices, os abraços,

um exaltado aroma

de um cravo,

e o som que se desenvolve nele

quando pronunciado — vinte e cinco de abril

de mil novecentos e setenta e quatro —

por extenso, quanto intensa a emoção,

e a jubilosa alegria desse dia,

a persistir na lembrança.

Texto: Ana Bárbara Pedrosa

Ilustração: Mariana A Miserável

O 25 de Abril é a minha avó a juntar letras. A vida em ditadura foi-lhe diferente da minha. Bem me lembro dos relatos feitos na mesa da cozinha, quando a noite de fim de tarde de Inverno já se punha e chovia lá fora forte e feio. Nesses momentos, estávamos só os três: eu, ela, o nosso chá. A minha avó parecia-me velha sob os óculos meia-lua. De cada vez que viajava ao passado, eu ia com ela, e via-a em criança a levantar-se às cinco da manhã em Novembro, altura em que o frio até ossos gelava. Tinha de andar quilómetros para ir buscar água para os irmãos. Aos seis anos, já era um misto de mãe e irmã ao mesmo tempo. Mãe do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, minha mãe, fora antes de nós mãe de muita gente. As histórias da fome doíam-me porque lhe tinham doído no estômago. Não havia nada a fazer, dizia-me ela. Cada dia consistia em arrancar a sobrevivência, e pelo meio em roubar a beleza aos dias. Descrevia-me um país maculado pela privação, pela ignorância, pelo medo, e um povo esquecido, entregue à sua sorte. O risco entre ricos e pobres era um abismo. Feria-me imaginá-la a ir a casa de mulheres ricas comer-lhes a côdea do pão ou roer-lhes as cascas das laranjas. Lá cresceu. Teve filhos. Os irmãos foram todos a salto para França. Ela ficou. Ao regressar, o mais novo trocava os papéis, metia-lhe uma nota na mão, escondia-lhe outra onde ela fosse achá-la depois de ele ter partido. Lembro-me de os ver, já décadas depois: dois velhos de lágrimas nos olhos, a história mais bonita entre irmãos que vi na vida. Quando o meu avô fugiu do país, a minha avó criou a sós os quatro filhos. Fazia o que arranjava: vendia comida aqui e ali, bordava, lavava o chão, esfregava tachos. Também o meu pai passou fome, mas havia momentos de alegria: no aniversário, era um ovo estrelado a dividir por quatro irmãos. Pelo meio, ainda tinha de sobrar para o meu avô. Em 1974, o meu avô voltou. O meu tio-avô começou a vir mais vezes. Quando eu nasci, já não era maravilha nenhuma que alguém fritasse um ovo. Nas tardes de Inverno, ao fim-de-semana, o meu pai ensinava a minha avó a juntar letras. Nos outros dias, eu e o meu primo fazíamos o mesmo. Aos poucos, a minha avó começou a conseguir ler as legendas das notícias, a deixar pequenas notas escritas pela casa. Os livros de História nunca lhe escreveram o nome. Fica este postal: Maria de Lurdes Leite viveu – e o 25 de Abril fez-se para ela.

132 dias

Texto: José Luís Peixoto

Ilustração: José Manuel Saraiva

Encher o peito de ar. Com vontade, a sentir o gosto fresco

do oxigénio e a dilatação dos pulmões. O contrário disso é

respirar sofregamente, com medo, apenas cumprir a essencial

oxigenação, apenas sobreviver. Respiramos acordados e a dormir,

para além dessa necessidade tão trivial, há os pequenos gestos: a

forma como caminhamos, a forma como nos sentamos em cadeiras, o

que vemos quando nos olhamos ao espelho, o que vemos quando

olhamos para o lado, a ideia abstrata que temos de amanhã, de

ontem, e há as perguntas, a desafiarem-nos ou a assustarem-nos, a

fazerem-nos crescer ou a sufocarem-nos. Não pensamos

constantemente na respiração, mas temos a respiração

constantemente afetada por aquilo que pensamos. Encher o peito de

ar é o sinal mais elementar de liberdade. Demorei a entender a

importância do 25 de Abril. Durante a infância e o início da

adolescência, parecia-me demasiado distante tudo o que tinha

acontecido antes de mim. Mesmo que se tratasse de uma distância de

132 dias, o tempo que passou entre essa manhã de Abril e o meu

nascimento, no início de setembro de 1974. Para além da infantil

incapacidade egocêntrica, as explicações que recebia relacionavam

sempre o 25 de Abril com o tempo que o tinha precedido, um não me

era explicado sem a deprimente descrição do outro. Percebo agora

que a minha dificuldade era com esse tempo cinzento, feito de

castigo, de sacrifício, conformado, a vida é assim. Criança e

jovem adolescente, eu sentia que não, a vida não é assim. Eu não

queria olhar para o passado, tudo me chamava para o futuro.

Principalmente porque, só agora distingo, estávamos tão perto de

tudo isso. O passado era o peso de tanta injustiça, sofrimento,

medo. O futuro era o sonho, também portador de algum receio, mas

com muito mais esperança do que medo. 132 dias é quase nada. Ainda

assim, fico feliz que essa sombra não me tenha tocado a pele. E

todos os dias, em todos os momentos, agora mesmo, encho o peito de

ar, sinto o gosto fresco do oxigénio. Estou vivo, estamos vivos,

sou livre, somos livres.

Em cada rosto

Texto: Afonso Cruz

Ilustração: Susana Monteiro

O movimento é essencial para pensar. Tanto Aristóteles como

Epicuro caminhavam para filosofar. Ainda não era a questão do

ângulo e do perspectivismo ou do corpo como assunto filosófico,

mas já era latente a ideia de que a mobilidade é um elemento

substancial para a criação, para o pensamento. Porém, existe um

outro mecanismo que permite um resultado semelhante: quando temos

vozes e sentidos espalhados por todos os ângulos possíveis. Assim,

se eu olhar para um cubo, poderei ver, na melhor das hipóteses,

três lados. Se me deslocar, poderei conhecer as faces inacessíveis

de um ângulo fixo, mas, na impossibilidade de mobilidade, esta

substitui-se pela sociedade, pela perspectiva de cada cidadão. Os

outros ângulos não serão os meus, como resultado de uma viagem à

volta de um objecto ou ideia, mas o conjunto de cabeças que

dirigem a sua atenção a partir de pontos de vista diferentes,

compondo assim uma forma de visão total. É o somatório dessas

vozes individuais que, no seu todo, criam a democracia (quando

existe liberdade de expressar essa mesma voz, algo que pode ser

formulado por «em cada esquina um amigo»). Escrevi um livro para

crianças cujo objectivo era explicar a democracia. Usei o termo

gentileza para definir a atitude democrática espontânea, usando o

seguinte exemplo: a democracia pode ter nascido quando alguém se

lembrou de perguntar a todos os comensais o que cada um gostaria

de comer. Em vez de «gentileza», nesse texto poderia igualmente

ter usado o termo «fraternidade». E se a consideração por cada uma

das opiniões expressadas for total, sabemos existir em cada rosto

igualdade. A questão do rosto é fundamental: não estamos a falar

de números que compõem um conjunto, ou a maioria, mas sim, rostos

individuais, diferentes. São estas vozes distintas que ordenam o

mundo democrático onde um governo eleito deverá apenas colocar em

prática essa vontade, ou, melhor, vontades. O 25 de Abril não

aconteceu somente naquele «dia inicial inteiro e limpo», deverá

acontecer todos os dias, até não se saber a sua idade. Foi um

caminho começado com a Revolução. Estamos hoje, debaixo da sua

sombra, na esperança e na luta de fazer crescer a azinheira

semeada nesse dia.

Texto: Cláudia Andrade

Ilustração: Sérgio Marques

Ex.mo Senhor Director da Polícia Internacional de Defesa do Estado

Tenho o dever e a honra de informar V.ª Ex.ª sobre as actividades

indizíveis que têm vindo a ocorrer no meu quintal. Flores — cujos

nomes infelizmente não consigo facultar a V.ª Ex.ª — põem-se, a

coberto da relva, de androceus e gineceus misturados e ao léu, a

retouçar com abelhas em excessos pervertidos; a buganvília,

rameira de primeira ordem, ostenta impunemente um amaranto que só

posso descrever como obsceno; amoras ordinárias, ignóbeis,

deixam-se cair, preferem a podridão do chão mais raso que a

elevação e paládio da árvore que lhes deu a vida, não respeitam a

lentidão da sua seiva e menos ainda a circular concentricidade dos

seus anéis. O crápula do vento, madraço vagabundo e sem-pátria,

anda por ali noite e dia a levantar as saias do estendal, a

distribuir folhas, a agitar agrupamentos ilícitos de arbustos

encapuzados. O sol estrangeiro passa diariamente, arrogante e

altivo, com a mania que é melhor do que a gente, a querer aquecer

as coisas, a tentar encandear-nos, claramente feito com a sombra

vira-casacas que de manhã parece postar-se honradamente à direita,

mas se torna mais e mais esquerdalha à medida que o dia avança,

até que acaba por trazer com ela a escuridão. Pirralhos vêm aqui

tentar roubar-me figos através das grades, trazem pirralhas com

eles, tudo misturado e sem decência, e na ausência da pedagógica

palmatória dos professores a sério, da terna vergastada do

patriarca com pulso, na anemia de deus, da pátria e da famíla, na

depravação das extensas bibliotecas por censurar e de todo o

insurrecto mundo lá fora que lhes é dado ver, enfim, vão crescendo

sabe-se lá como, e com que ideias extravagantes. Mas nem tudo está

perdido: as formigas sabem por enquanto o que é o trabalho, as

raízes conhecem ainda o seu lugar. É só V. excelência mandar

prender esse bastardo-mor que é o Tempo, espremê-lo bem, fazê-lo

ganir e recuar e depois limpar-lhe o sebo para sempre, que as

coisas ainda se endireitam.

Subscrevo-me a V.ª Ex.ª

A bem da nação!

Cunhar Amor

Texto: Filipa Martins

Ilustração: Mafalda Milhões

O alerta é internacional: o amor está a escassear. A ONU

emitiu um comunicado esta semana. Ao ritmo a que o amor está a

desaparecer não haverá amor que chegue para as gerações futuras. O

Presidente da República falou ao país: poderá ser necessário

decretar estado de emergência. A escassez de amor é visível na

efetivação de afetos, na materialização de gestos de carinho,

cozinhados caseiros das gerações mais velhas, trabalhos manuais —

vulgo, artesanato, no tempo despendido a cultivar a terra, a

apascentar animais, a contemplar a paisagem e num aumento

galopante da solidão. O conselho de ministros reuniu, a Assembleia

da República votou, o Banco Central Europeu aceitou. Os Estados

vão passar a cunhar amor. Eu já sabia que o amor era um bem

transacionável, mas desta vez vinha no jornal. Com medo do impacto

da solidão na economia, o governo decidiu cunhar amor em grande

escala. Deixou de ser raro ou coisa de tipos com sorte. Ficou

vulgar como as águas de um charco em que qualquer pândego se pode

banhar. Quem levou a vida a juntar amor para dias de provação

viu-se tão rico como se tivesse investido em grãos da praia e, num

passeio ao litoral, se deparasse com o mais extenso areal.

Expliquem-me, então, a volatilidade dos mercados: de um dia para o

outro, eu, que julgava ter garantido neste cofre a que os

românticos chamam coração as poupanças de uma vida, vi a minha

fortuna depreciar por excesso de liquidez e um aumento da inflação

galopante. Achava-me de classe média e afigurei-me pobre num crash

de sentimentos que tornou os bens mais básicos como o carinho,

subir a encosta de mão dada com o vento, um beijo no lábio

inferior, respirar o ar da serra, um chá de carqueja quente — bens

a que qualquer punhado de amor dava acesso, recordemos –,

incomportáveis para mim que, se não abastada, sempre me achei

remediada e, sem remédio, me tornei miserável. Eu já sabia que o

amor era um bem transacionável, mas desta vez vinha no jornal.

Como o lobo ibérico, passou a ter estatuto de espécie protegida.

Caberá ao Estado cunhar amor, providenciar um ambiente ideal em

cativeiro para que os gestos de afeto possam florejar. Amor em

habitat selvagem será a exceção, naturalmente. Haverá regiões

demarcadas, devidamente regulamentadas de acesso limitado aos mais

abonados. Os outros? Cumprirão as regras como bons cidadãos,

amando na medida das suas possibilidades. Não serão mais

responsáveis, porque a responsabilidade implica liberdade, mas

bem-comportados na gestão deste recurso. Depois da mercantilização

da água e do vento e da nacionalização da serra, a monetização do

amor seria uma questão de tempo. Os bardos chorarão pelo fim do

lirismo como antes choraram a velocidade dos rios represados. Há

muitas interrogações. Quanto custará um poema de amor? O caudal de

um ribeiro? O martelar da cascata na pedra? A linha do horizonte

orvalhada pela espessura do transcendente? O decreto regulamentará

as especificidades, serão elencadas as exceções e definidas as

paridades. A comissão de técnicos trabalha dia e noite na matriz.

Aos cidadãos apela-se que sejam moderados no usufruto das

poupanças de que dispõem. Nada lhes garante que a cotação se

mantenha. O mais provável é que se crie uma certa volatilidade até

que haja consenso em relação ao valor de mercado de certos

produtos que provêm do amor. Uma coisa é certa: tudo terá de ser

declarado. Criaram um anexo novo na entrega do IRS. Há que fazer o

levantamento.

O Primeiro Tempo

Texto: Julieta Monginho

Ilustração: Bernardo P.Carvalho

Guardo no meu primeiro exemplar da Constituição da República

Portuguesa o teste de latim feito no dia 25 de Abril de 1974. Às

oito e meia da manhã, a professora entrou na aula com a notícia.

Tão cheia de acrimónia que os sorrisos dos alunos permaneceram

engaiolados, como os presos políticos, e até o brilhozinho nos

olhos se conteve, não fosse a platinada mestra plantar-se à frente

da coluna de Salgueiro Maia e impedir a progressão. Ao longo de

cinquenta anos relembrei esse dia que não se deixa aprisionar no

passado. Conto-lhe a história recordando a professora à medida do

tempo vivo, memória e desejo, pois é transformadora a natureza da

data. Em plena liberdade, imagino a professora de latim como o

deus Jano, a face do passado e a do futuro. Ora entra na sala de

má catadura, ora com um sorriso. Ora manda fazer o teste como

castigo, ora, sub umbra imaginaria arboris, solta os cabelos e

anuncia a boa nova. Ora se submete às declinações, ora eleva a voz

nas odes de Horácio. A professora pronunciou a palavra

«revolução», o que constituía um pecado capital. A palavra

pertencia à extensa lista das que nos tinham ensinado a calar, sem

percebermos porquê, pois a explicação já seria, em si mesma,

subversiva. Ser subversivo era como ter uma doença incurável ou

esquecermo-nos da letra do hino da mocidade, ou mastigar a hóstia.

Era não honrar pai e mãe e todos os legítimos superiores, sendo

todos os superiores indiscutivelmente legítimos. Merecia

penitência, para aprendermos a apreciar o cantinho do céu onde

decorria a nossa vida arrumada na gaveta das sobras. Um céu de

onde partiam aviões para a guerra e aonde chegavam cadáveres de

meninos, colegas, primos, vizinhos, com medo de crescer. A

primeira vez que pude escrever a palavra liberdade foi em latim:

Libertas/libertas/libertati/libertate etcaetera À tarde, o latim

desapareceu, a dupla professora foi à sua vida. Tudo se

desvaneceu, excepto Salgueiro Maia em cima da chaimite. Que não

caia, que ninguém lhe dê um tiro, agora que está quase. O coração

batia pelos outros bravos e pelo povo apinhado, já em festa, mas o

capitão Maia era o próprio coração da vitória. Spínola a

aproximar-se, a chaimite em movimento, é agora, agora vai, agora

podemos respirar, ou ainda não, e se o Maia cair numa cilada, e se

as pessoas penduradas nas grades, se as pessoas penduradas nas

árvores, se as unhas roídas, se os outros fizerem sangue.

Finalmente, rendido o derrotado, vozes ao alto, braços ao alto,

cravos ao alto, ao sol dessa canção morena, que não quer saber da

idade.

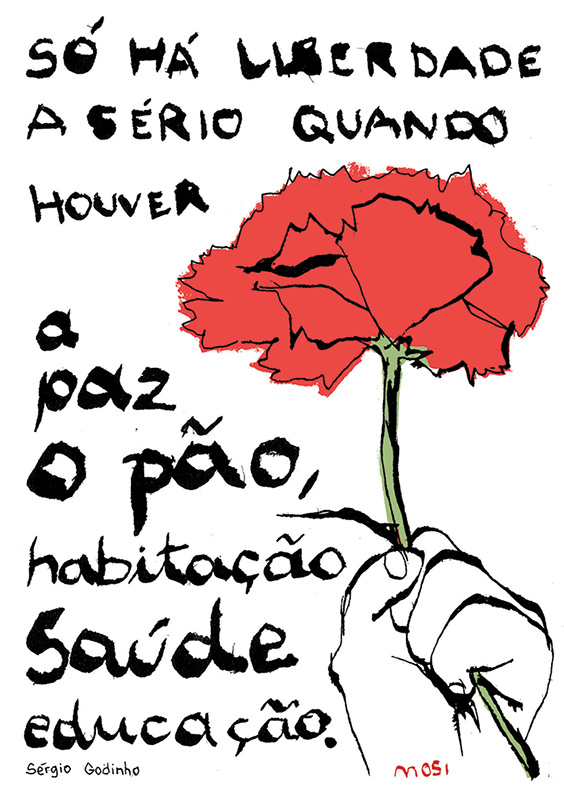

Postal para mais abril

Texto: Onésimo Teotónio Almeida

Ilustração: Joana Mosi

Duvido se terão rolado no mundo anos mais utópicos do que os

dos finais da década de 60 do passado século. A Rússia de

cinquenta anos antes poderá reclamar esse galardão, todavia esteve

longe do clima mundial dessa loucura da segunda metade do século.

E todavia, sem qualquer narcisismo patrioteiro, creio que nenhuma

revolução foi tão pura (ou tão ingénua) como a do 25 de Abril. A

ideia do nosso “socialismo original”, traduzida em poesia e

música, agarrou pelos fundilhos a juventude lusa (bem como não

poucos idosos em recuperação de anos perdidos) e galvanizou a

geração filha do Maio de 68 parisiense pressentindo que finalmente

se concretizava ali a almejada transformação radical. O 25 de

Abril foi a festa onírica do grafito que captou o espírito

dominante no tempo: Queremos tudo!, enlevados nos mais doces e

utópicos sonhos de um homem e de um mundo novos. A tal nos

conduzia a ignorância das ciências sociais — éramos “humanistas”

inocentes — e sobretudo ignorantes da visceral biologia, ainda

hoje tão desdenhada pelos cientistas sociais, considerando —

ingenuamente de novo — tudo ser “cultura”, isto é, acreditando que

os seres humanos podem mudar o que lhes aprouver, se a tal se

dispuserem. O que aconteceu, porém, nos anos subsequentes,

malgrado acontecimentos grandiosos, tem sido um regresso ao

mais-do-mesmo animal trôpego e bruto do passado. Tudo voltou à

mesmidade, só que agora mais perigosa porque a tecnologia aumentou

exponencialmente as capacidades de destruição outrora

inexistentes. Hoje, até a ideia de progresso é posta em causa

visto ser um ideal da modernidade tornado utopia obsoleta. Os seus

críticos esquecem-se que foi a ideia de modernidade que nos

permitiu aqui chegarmos. O que eles não podem perder de vista é

que os ideais dela têm de se harmonizar entre si; não podemos

exagerar na prossecução de um valor em detrimento dos outros. De

momento, todavia, não se nos divisa qualquer alternativa para a

modernidade e, por isso, será erro crasso descurarmo-la, se

quisermos que o 25 de abril continue a ser sinónimo de primavera.

Um lugar sem Abril

Texto: Joel Neto

Ilustração: Nuno Saraiva

Notas para um conto infantil. Três pássaros. Um canário, um

santantoninho e um pardal. Raros e difíceis de apanhar, os

canários: deixam-se criar em cativeiro e cantam maviosamente. Um

pouco menos raros, talvez, os santantoninhos: mas só comem bichos

da terra e, uma vez aprisionados, devem ser devolvidos ao vento

com a delicadeza de quem liberta um anjo. Vulgares como o mato, os

pardais: qualquer um os agarra, mas morrem se enjaulados — e além

disso vão-se às hortas domésticas, condição sobre as demais

abjecta. Um amarelo, um cor-de-laranja e um cinzento. Clero,

nobreza e povo, e os mais bondosos são os carnívoros. Nunca alguém

chorou a morte de um pardal. Ou então plantas — que tal plantas? É

tão metafórica, a paisagem destas ilhas. Um metrosídero,

apoderando-se imponente das terras; uma araucária, de braços

erguidos em louvor; faias indiscriminadas, retorcendo-se umas nas

outras em busca de uma nesga de sol. Quem sabe lugares terrestres:

uma montanha, uma caldeira, cerrados a perder de vista. Peixes do

mar, até: um lírio, uma garoupa, carapau miúdo. Outros animais

ainda: furões, doninhas, ratos do campo. Ou porcos, como no

Orwell. Sim, porcos — porque não? Cinquenta anos depois. Primeiros

no incesto, no abuso sexual, na violência doméstica, na gravidez

adolescente. Primeiros no analfabetismo e na iliteracia, no

insucesso escolar e no abandono escolar precoce (primeiros em toda

a Europa no abandono escolar precoce). Primeiros na mortalidade

infantil e no suicídio jovem, na obesidade infantil e na diabetes,

no alcoolismo e nas drogas sintéticas. Primeiros no desemprego,

primeiros em todas as taxas de pobreza, primeiros na

subsidiodependência, primeiros na exclusão, primeiros na

imobilidade social, primeiros na desigualdade. Sempre primeiros.

Últimos na esperança média de vida. Cinquenta anos depois de

Abril. Quarenta e oito sobre a Constituição e as eleições.

Pardais, faias indiscriminadas, cerrados a perder de vista,

carapau miúdo. Ratos do campo. Porcos. Mas nunca os canários, e

também não — jamais — os santantoninhos. Não nos faltará a

toponímia.

Texto: Dulce Maria Cardoso

lustração: Gémeo Luís

Já fora do gigantesco corpo de vozes e braços erguidos na Avenida,

Luiza e Pedro encaminham-se para o Largo do Carmo, de regresso ao

que ali aconteceu há exato meio século: Luiza acabara de ser

libertada de uma cela da António Maria Cardoso, e Pedro, o seu

amor, esperava-a. A felicidade que, nessa altura, sentiam

acrescentava esperança à esperança da multidão que os estreitava,

tornando-lhes o abraço indestrutível. Foi no dia 25 de abril de

1974. Luiza e Pedro sentam-se, agora, num banco de jardim. Ecoando

da Avenida, ou na memória deles, chega-lhes uma canção, Só há

liberdade a sério quando houver, a paz, o pão, habitação, saúde,

educação… Durante muitos anos, Luiza e Pedro não desceram a

Avenida. Depois de se terem divorciado um do outro, os filhos já

adultos, quase deixaram de se ver. Até que Pedro soube da doença

de Luiza. Tudo começou com falhas de memória sem importância.

Pouco a pouco, o entardecer de Luiza foi-se esquecendo de como a

manhã surgira inteira e limpa. O tapete da memória a recolher-se,

a noite a avançar, Luiza entregue à aflição, Se a doença me engole

o presente, se me vai apagando aos poucos o passado, onde me

abandonará? O terror da repressão, dos interrogatórios e das

torturas, assombrava-a. Médicos encartados, obscuros curandeiros,

família e amigos, sábios das ciências, charlatães da internet,

afirmam que Luiza está condenada a perder-se cada vez mais de si

própria, a deixar de ser ela. Mas Pedro não desiste, sabe como a

tristeza tudo corrompe e agarra-se a uma certeza: se ficarem de

novo juntos, reapaixonar-se-ão. Não haverá mais desencanto nem

cansaço, a tristeza — tem de ser tristeza — vai desparecer. Luiza

voltará a lembrar-se de tudo. Segura do passado, viverá liberta

para o futuro. Por isso, Pedro desceu a Avenida com Luiza, cravos

na lapela, a Grândola nos lábios de ambos. A sua mão não mais se

soltou da dela. Desta vez têm de ser felizes para sempre.

Ainda guardo o jornal desse dia

Texto: Germano Almeida

Ilustração: Lara Luís

Um dos mais belos elogios ao 25 de Abril aconteceu num quartel

militar algures em Cabo Verde quando um grupo de soldados, em

conversa de circunstância e troca de opiniões, teve dúvidas sobre

“o mês em que teria acontecido o 25 de Abril”. E não tendo só por

eles chegado a uma unânime conclusão, dirigiram-se a um superior:

Capitão, estamos aqui numa incerteza, o 25 de Abril, aconteceu em

agosto ou em setembro? O capitão não esperava pergunta tão

incomum, confessou ter sido apanhado de surpresa e deteve-se a

refletir. Mas acabou por concluir que ele mesmo tinha agora ficado

na dúvida se o 25 de Abril tinha sido em agosto ou em setembro.

Mas vou consultar os documentos, disse perentório, e logo logo vos

direi quando ocorreu. Não se ficou a saber a data que o capitão

indicou aos seus subordinados. O que se conhece bem é a forma

soberbamente poética como a Sophia de Mello Breyner sentiu e

descreveu o 25 de Abril:

Esta é a madrugada que eu esperava O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a

substância do tempo

Foi realmente um dia para sempre luminoso. Pela limpidez do tempo

e também pela contagiante alegria que, passadas as primeiras horas

de incredulidade, inundou a cidade. Eu sei o que digo porque

estava em Lisboa e acompanhei significativa parte dos

acontecimentos desse dia. E também dos dias seguintes. Tinha

levantado de manhã para ir à cidade universitária, abri o rádio

para me pôr ao corrente das notícias e apanho a meio um comunicado

das Forças Armadas pedindo à população que se mantenha em casa,

está decorrendo uma operação militar com o objetivo de derrubar o

regime que durante… Aconteceu há 50 anos e, no entanto, o dia

repete-se no meu espírito como se fosse neste agora em que

escrevo: vejo-me a descer de Campo dOurique para o Largo do Rato,

uma manhã soalheira de uma quarta ou quinta-feira, as ruas vazias

de gente, o comércio vazio de clientes. Grupos de homens falando

entre si ainda a medo, uma voz ao longe anuncia o jornal

“República”, já em segunda edição, “As Forças Armadas tomaram o

poder”. Pessoas apressadas seguem pela rua da faculdade de

Ciências e vou atrás em direção ao Príncipe Real. Até desembocar

em frente ao quartel do Carmo onde me junto a uma multidão nesse

momento silenciosamente expectante do que vai acontecer a seguir

ao não cumprimento da ordem de Salgueiro Maia para abrirem o

portão.

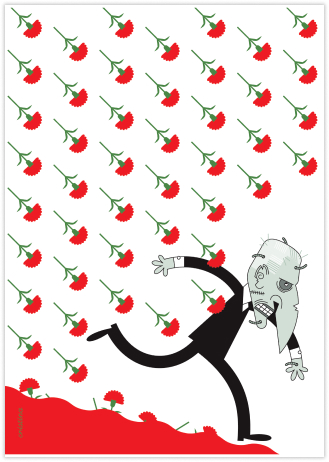

Texto: Possidónio Cachapa

Ilustração: Gonçalo Viana

Nessa manhã, acordámos sem a escola antiga. As mães passaram os

dedos preocupados pelas faces e soltaram a surpreendente frase:

“Hoje, não vais, é melhor ver no que dá” e não fomos. As crianças

de ontem ficaram em casa, sabendo que, debaixo do crucifixo e das

fotos a preto e branco, nesse dia ninguém iria cantar a dor da

régua. No Alentejo, o dia corria fresco, era Primavera (só

poderia...) que é quando a terra ainda não acredita que se irá

encher de plantas e frutos. A palavra “revolução” foi chegando, em

surdina, por palavras e rádio. À noite, ainda não se tinha ido

embora e havia quem chorasse, no meio do silêncio das casas. “Pode

lá ser que...?” E, nessa noite que já vinha da madrugada anterior,

de uma madrugada longínqua na capital, pouco se dormiu. E a manhã

clara acabou por chegar. As crianças que, nesse dia, tinham as

idades todas, foram levadas em ombros. Misturadas com cravos e

outras flores que foram aparecendo, porque era Abril e já de

mercados e jardins surgiam coisas que pareciam impossíveis de

nascer, até aí. Porque o Inverno tolhe, prende. Desacredita. Eu,

como outros, fui carregado pela multidão que encheu as ruas da

minha cidade. Deslizei sobre as vozes que entoavam os primeiros

cânticos, sem perceber quase nada das palavras; dei as mãos

meninas a homens e a mulheres que nunca mais vi. Era, então, o

primeiro tempo, aquele em que toda a luz será possível. Em que

tudo pode ser poema. Basta dizer, alto, “irmão” ou “liberdade”.

Fui — fomos — todos rebatizados em nome de um tempo novo. “Isto,

agora, vai.” E foi, num certo sentido. Não se volta à escuridão do

ventre depois de abrir os olhos. Os meninos da revolução nunca

cresceram, no sentido de desacreditar totalmente. Continuámos a

brincar com a possibilidade de haver utopias. De irmandade. De ser

livre de todas as coisas que parecem imutavelmente decididas.

Porque dançámos a verdadeira mudança. Os meninos da revolução

conseguem caminhar contra o vento, porque levam cravos nos olhos e

o ouvido atento, feito antes da palavra. Os meninos da revolução

vão ficar para sempre a conversar com um soldado descontraidamente

deitado no chão, com flores no cano da espingarda. Porque se

lembram. E isso, para eles, é tudo.

LIBERDADE Je chanterai ton nom LIBERTÉ! (Paul Éluard)

Texto: Yvette K. Centeno

Ilustração: Mónica de Miranda

Liberdade

Liberdade

Também eu cantarei teu nome

Como os meus poetas amigos

Cantaram sem tropeçar

Sem medo dos inimigos

Que lhes prendiam as letras

Que os faziam perigar

Canto de vozes tão livres

Que agora se erguem alto

Depois de muito lutar

Entrou a luz de repente

Atrás da luz muita gente

Crianças com flores na mão

Liberdade

Liberdade

Esta hora é de cantar !

Texto: Anabela Mota Ribeiro

Ilustração: Cristina Sampaio

Gostaria de ter lido os aerogramas que a minha mãe escreveu ao meu

pai durante a guerra colonial. Que será deles? Ter-se-ão consumido

num incêndio que varreu a nossa casa, uma das primeiras e mais

persistentes memórias que guardo da infância? Penso nos aerogramas

porque penso no tempo das minhas primeiras palavras, num tempo em

que tudo era promessa. Quando a guerra acabasse, o pai voltaria.

Quando a revolução acontecesse, acabar-se-iam as fotografias do

mato e da caserna, as fotografias dos filhos dedicadas no verso,

acabar-se-ia a ausência. Seria o fim do medo da mutilação e da

morte. No meu imaginário, o regresso do meu pai é indissociável do

25 de Abril. Foi essa narrativa que me foi contada, como se fosse

uma canção de embalar. Só mais tarde me dei conta de que estava

elidido deste resumo um elemento fundamental: a revolução pôs

termo a 48 anos de ditadura. A revolução instaurou a democracia,

que mudaria de modo decisivo a minha vida — não apenas por trazer

o pai de volta a casa. Quando me vi adulta a reflectir sobre o meu

tempo cronológico (movimento detonado pelo trabalho), escutei de

forma mais nítida esse passado remoto, concatenando as peças num

mosaico que estava esmaecido, mas cujo retrato era reconhecível.

Tínhamos uma ilusão de calendário novo. O famoso poema de Sophia

sobre o 25 de Abril encerra com um verso que tem um nós como

sujeito: “e livres habitamos a substância do tempo”. No primeiro

verso, o sujeito é singular: “esta é a madrugada que eu esperava”.

Impressiona-me esta passagem do sujeito individual para o

colectivo. Eu já integrava este corpo plural. O meu habitáculo

seria um tempo livre, de outra espessura, outra integridade, de

inimagináveis possibilidades. Este colectivo é o mesmo que está na

canção-hino de Zeca Afonso. “O povo é quem mais ordena.” O povo é

esse nós que transborda os limites das classes sociais, esse nós

que vota — e assim exprime a sua vontade — e onde um voto é um

voto, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Esse nós é o

Portugal da democracia. Sabemos dos passos gigantescos que foram

alcançados, e sabemos do tanto que há a percorrer. Poderia

decalcar alguns desses passos a partir da minha biografia, e todos

derivam, no essencial, da criação de um Estado Social, mas escolho

falar “apenas” da educação. Depois de entrevistar dezenas de

pessoas n’ Os Filhos da Madrugada, desde 2021, não hesito em

identificar o acesso à escola pública e a democratização do ensino

como o motor da transformação, o instrumento que permite alguma

porosidade social. Todos vamos dar à pobreza, à ruralidade e ao

analfabetismo se olharmos para o lugar de onde vimos, duas ou três

gerações para trás. Este era o país da ditadura. A minha vida

passou-se, nestes anos de formação, no interior norte de Portugal.

Quão diferente ela seria se tivesse vivido nas cidades do litoral

ou no Alentejo? Não sei, e talvez não importe muito. Porque nasceu

nesse dia aquilo que determina tudo o resto: a liberdade que

permite escolher. O dia de "puro início", como lhe chamou Sophia

noutro poema, a que devo a minha vida é o meu dia de Natal.

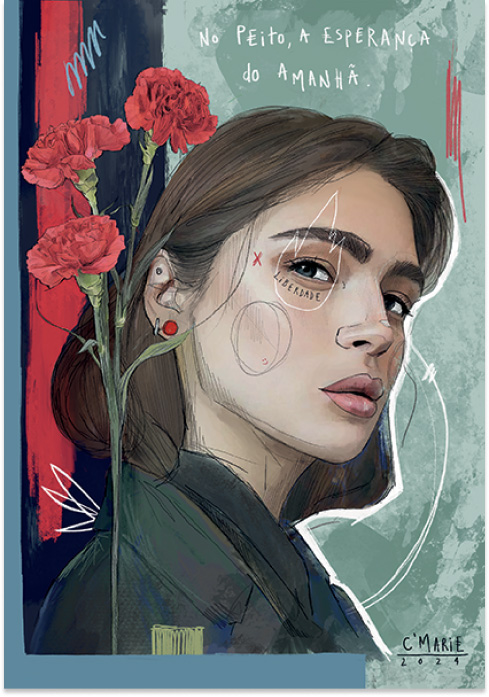

Postal de um centenário para uma menina por nascer

Texto: Inês Pedrosa

lustração: C ´ Marie

Menina que entrarás neste mundo no dia em que eu sair dele, este

postal é para ti. Completo cem anos em Abril de 2024, não tive

filhos, e eram já de velho as lágrimas que chorei depois dessa

madrugada em que um punhado de jovens arriscou a vida para nos

oferecer a todos a liberdade. Conquistei o direito às lágrimas, um

dos direitos que os homens não tinham. Como não tinham o direito

de escapar à guerra, por mais que discordassem dela. Sentia-me

feliz por não ter tido filhos; consolava-me na ideia de que

recusava ao fascismo carne para canhão ou para limpar o chão. Essa

felicidade, o 25 de Abril tirou-ma. A possibilidade de família que

perdera aos trinta anos de idade doía-me, dói-me cada vez mais; o

peso da infelicidade aumenta quando ela deixa de ser política e se

torna pessoal. A minha mulher tinha vinte e cinco anos quando

morreu, na sequência de um aborto feito numa cave, em cima de uma

mesa de cozinha, porque tínhamos um contrato para um ano de

espectáculos em cruzeiros e a mãe dela respondeu-lhe: quem os tem

que os embale. Não gostava que a filha cantasse. Não lhe perdoara

que se casasse com um músico e que fizesse vida de palco. Aquela

gravidez far-nos-ia perder o trabalho. Pensámos que teríamos tempo

– o desespero nos olhos dela, quando percebeu que o nosso tempo se

esgotara num breve voo, assombrou-me a vida inteira. Nunca mais

fui capaz de amar ninguém. Valeu-me a raiva contra a ditadura, a

raiva contra a injustiça, a raiva contra a desigualdade, a raiva

contra a morte da única mulher que amei. Fiz da raiva o meu

sangue. Meti-me no partido, fui preso, torturado. Tive sorte: os

carrascos depressa perceberam que eu nada diria, não tinha

qualquer apego à vida. Vivi na clandestinidade, voltei à luz,

larguei o partido, mas nunca quis outro. Foi a minha família.

Toquei piano em hotéis e bares, acompanhei paixões, alegrias,

desilusões. Vi a maravilha das pessoas poderem ser pessoas. Menina

que poderias ser filha da filha da filha que não tive, nunca

deixes que nada nem ninguém te limite a liberdade.

Perdoas-me que chore?

Texto: Maria do Rosário Pedreira

Ilustração: Pedro Lourenço

Pai,

Naquele dia que tu sabes, quando a mãe veio dizer-me que, afinal,

já não passarias o Verão connosco, apertou-me de tal forma contra

o peito que consegui ouvir-lhe o coração bater, zangado, entre as

minhas costelas. Depois, por eu ser o mais velho, fez-me prometer

que me portaria como um homem, e só então me apercebi de que as

notícias ainda iam a meio e que, assim mesmo, eu não teria

permissão para chorar quando acabassem, embora sentisse, encaixado

no meu ombro, o rosto dela absolutamente molhado. À medida que eu

tomava consciência de que aquela tua aparição intempestiva, uns

meses antes, no quadrado do televisor – fardado e a desejar-nos um

bom Natal dessa terra que dizias vermelha nos aerogramas – fora a

última vez que te víramos, para evitar as lágrimas cerrei com

tanta força os maxilares que senti o sabor do sangue nas gengivas;

e, quando a mãe se rendeu finalmente ao silêncio, aliviei os

punhos e os nós dos dedos estavam azuis. Mais tarde, quando o

velório se fez junto à capela aonde a avó ia tantas vezes rezar,

ouvi alguém falar baixinho das minas que tinham matado uma data de

rapazes no teu pelotão, e do teu corpo colhido incompleto do mato,

e do caixão que por isso estava selado, e da mão que talvez viesse

lá dentro, longe do braço que nunca se encontrara, e que não

voltaria a poisar no meu ombro triste. E, como não rebentei num

pranto nesse instante, prometi que nunca mais choraria por coisa

nenhuma. Mas eis que desde esta manhã tenho os olhos cheios de

lágrimas, que correm como rios limpos e frescos pelo meu rosto

crescido. Eis que estreito a mãe nos meus braços fortes e pulamos

de alegria como dois meninos. Pai, os teus capitães invadiram as

ruas de Abril com os seus tanques para dizer a quem mandava antes

deles que a guerra acabou. Sim, leste bem, a-ca-bou. E agora vamos

vê-los atravessar a cidade e assistir à procissão da alegria,

vamos acenar-lhes com a mão aberta na extremidade do braço e

dar-lhes flores, vamos mostrar-lhes os dentes brancos numa

gargalhada séria que, embora não pareça, ainda sabe a sangue.

Perdoas-me que chore?

Lisboa, 25 de Abril de 1974

Miragem

Texto: Hélia Correia

Ilustração: Paulo Galindro

Não foi, pergunto, aquilo uma miragem?

Uma visão reconfortante e, sim, cruel,

pois sabiam decerto que não era

composta por substância duradoura,

só substância do sonho, do desejo

doloroso da sede.

Pergunto se não foi uma miragem

das que o deserto oferece aos viajantes

como que por bondade, estando eles já

sem acesso à palavra, com a boca

embrutecida pelo invisível

açaimo do temor, e tendo eles já

descido para o modo rastejante

pela força que tem o abatimento

e a pancada nas costas, sendo, pois,

tristes cobras na areia a quem a vista

do oásis convida finalmente

a que se ergam e falem outra vez.

Não foi somente a exaustão dos olhos

que os enganou, mostrando o horizonte

cheio de terra fértil e arvoredo,

cheio de pão, de paz, de moradias,

de desvelo e crianças instruídas

pelo novo processo da alegria?

A verdade é que havia pelos ares

aquele esplendor, direi, da arrogância,

daquele entendimento de que tudo

tem a medida humana e é possível,

de que é até possível a beleza

de uma ambição comum,

e quem se inclina

é o pai sobre o filho adormecido,

e o amante sobre o rosto amado

seja ele da mulher ou do poema,

da sementeira ou máquina, da pedra

e do cimento para a construção,

quem se inclina não dobra o seu joelho,

quem se inclina não beija a mão do rei.

Decerto não passou de uma miragem,

de uma iluminação atmosférica

que tudo clareou. E houve um momento

em que essas ruas ideais se encheram

e lhes chamaram rios, como se fossem

um lugar novo para a caminhada.

Houve, pois, um momento

em que o impensável os levou pelo braço:

uma revolução feita com flores,

um exército cheio de brandura.

E se, esfregando os olhos, se perguntam:

«Isto que foi?», vendo que envelheceram,

presos na teia do encanto como em certos

contos de fadas; se ouvem novamente

o som das botas que hão de carregar

nas nucas contra o chão, e se o oásis

se apagou como as lâmpadas se apagam

e a escuridão retoma o seu domínio,

pergunto: que fizeram com o tempo

em que viram brilhar essa miragem?

A FAMÍLIA NORMAL

Texto: Isabela Figueiredo

lustração: Sara Lou

Toda a gente sabe que as paredes dos prédios são de papel. Ouço

tudo o que se passa em casa dos meus vizinhos enquanto trabalho no

escritório. Eles que me perdoem, mas merece ser contado. Os filhos

são rapazes desenxovalhados, alegres. Um terá os seus 6 anos, o

outro cerca de 11. Os pais são funcionários públicos. A mãe

trabalha como funcionária administrativa num hospital e o pai, nos

correios. Com sorte, trazem para casa 1600 euros por mês. Imagino.

Podia ser pior, diz-lhes a mãe quando pedem ténis novos ou

equipamentos eletrónicos. “Temos sorte. Há quem durma na rua. Há

quem tenha de ir buscar comida às instituições.” Vivem à justa,

mas vivem. Pagam as suas contas. Férias não tiram. Vão à praia à

Costa da Caparica. Todos os dias a mesma luta, a mesma rotina.

Saem cedo e regressam ao final da tarde, juntos, pelas 19 horas,

com sorte às 18, se não falharem os transportes. Quando termina o

dia de aulas, os miúdos seguem para a sala de estudo. Quando os

pais saem do trabalho recolhem-nos. Chegam a conversar, a rir.

Pousam os sacos no patamar enquanto a mãe abre a porta.

Interessam-se uns pelos outros. Têm-se uns aos outros. Hoje é

domingo, há pouco o pai irrompeu no quarto dos filhos imitando um

monstro enlouquecido ou um super-herói invencível, a diferença é

difícil de determinar do meu lado da parede. Vinha dizer-lhes

“vamos para a meeeesa!” Também ri. Que bom é sentir que somos o

tesouro de alguém. Essa certeza há de acompanhar-nos sempre. Não é

apenas uma certeza, mas uma fundação, um seguro de vida que nos

prende ao mundo. Os miúdos de hoje, cujos pais trabalham para pôr

o pão na mesa, têm a sua sortezinha. Relembro as histórias dos

mais velhos: ninguém nos manda trabalhar aos sete anos. Não temos

de ir guardar cabras nem aprender um ofício para ajudar na

economia da casa. As crianças podem ser apenas crianças. Tudo é

normal na casa dos meus vizinhos. Nada de luxo. Tudo remediado.

Mas nada de tuberculose, de fome nem pulguedo. É ainda um trabalho

em curso, mas é já uma grande vitória.

Como quem lembra

Texto: José Agostinho Baptista

Ilustração: Marta Nunes

1

Quase toda a noite eu podia ouvir os comboios, sem saber que havia

uma canção.

As palavras eram estranhas e eu nada podia dizer. Algures,

as casas eram brancas e anil,

mas uma extrema solidão marcava as horas da minha vida.

Nunca fora tão insuportável a tua ausência, nem tão tristes os

pequenos barcos do rio.

As minhas mãos escondiam lâminas e silêncios. Frenéticas,

dir-se-ia que há muito esperavam uma madrugada de vozes roucas,

a anteceder um sol que nascia, ainda envolto em bruma.

Assim eram os meus dias:

furtivos, inclinados,

quebrados pelo medo e pelos sonhos que não cabiam num

punho fechado de areia e cinzas,

de frases que um lápis azul, de alto a baixo, corrompia.

Numa varanda voltada para as colinas, num piso de fumo

e insónias,

um arrepio ancestral partiu o meu corpo em dois,

quando as multidões começaram a descer as avenidas de uma manhã

suspensa, estremecida.

Que desassossego explodia sonoramente, que urgência de gritos, que

flores vivas e vermelhas!

Como ecoavam, nas searas de outrora, os jovens passos de

catarina.

2

Ainda era cedo.

Ainda faltavam alguns anos para que os cravos de um mês,

pouco a pouco,

por maldição ou estigma, desaparecessem, antes do fim da

primavera.

Entretanto,

as caravanas do sul aproximavam-se dos campos de cevada e trigo,

desolados como os versos da melancolia.

Mas como eram belos os poentes em laranja e ouro!

À sombra de uma árvore sem idade,

as raparigas da planície sentavam-se pela tarde, olhando para

além, para o horizonte,

tentando esculpir, num pensamento ou numa pedra,

o fraterno rosto de uma terra.

E além,

havia muros, praças, portas que rangiam.

Havia um lenço de cambraia onde as mães bordaram o mais

longo adeus,

havia uma lágrima, um destino, e às vezes, um segredo, uma foice,

algum azul por cima.

E aquele que escrevia,

aquele que viera de muito longe,

voltou a ver o mesmo rio, as mesmas colunas de um cais, a calçada

das mesmas ruas,

respirando enfim, sorrindo como nunca, voltado para fora,

para a canção que havia.

Planície de espigas pretas

Texto: Ana Margarida de Carvalho

ilustração: Tamara Alves

Só tem o sono leve quem tem preocupações pesadas. Luísa

levantou-se num pulo. No ímpeto seguinte já queimava molhos de

papéis no braseiro. Não tinha dúvidas, eles chegavam sempre de

noite. Eles a rasgar a calada nocturna, a interromper os grilos, a

paralisar os tímidos leirões que, com tanto susto, haviam de

deixar para trás cauda e pêlo, a dispersar a fila dos mangustos, a

alvoroçar o casal de corujas que só não abandonou o alto da

chaminé porque tinham um filhote pequeno, tal como ela. Executava

o plano de fuga, tantas vezes calculado, cada pormenor, tarefas

sequenciadas... Sabia que aquele ruído de jipes da GNR na estrada,

e de vozes sussurradas a congeminar assaltos e detenções, havia de

lhe irromper porta adentro em breve, por isso cirandou às escuras

a eliminar vestígios, arrancou o filho adormecido da cama, como

estava pesado o seu bebé, as crianças crescem da noite para o dia,

e saiu pela janela das traseiras, portadas caiadas para disfarçar

a sua existência e correr pelos campos, com três vidas, pelo

menos, às costas. A sua, a do filho e a do marido. Mudaram-se para

ali, quando o bebé nasceu, pareceu-lhes mais recatado e com mais

hipóteses de evasão, à entrada da aldeia de Santigo do Escoural,

numa casa pequena e térrea, indiferenciada das restantes, num

lugar tão retirado, só conhecido por quem lá vivia e tirava

sustento daquela terra agoniada. Não muito longe da herdade Vale

do Nobre, com mais de setecentos hectares abandonados. Ali ninguém

indagaria daquela mulher solitária e seu bebé; o marido, dizia

ela, era caixeiro-viajante. O primeiro percalço aconteceu à saída,

o par de sapatos que repousava lá fora em estado de prontidão para

a fuga, não estava no sítio. Não havia tempo para grandes

averiguações e logo largou a correr pelo campo, engolindo os

fôlegos para não ser ouvida, coleccionando cortes nos pés, picos

que se enterravam na carne a cada passada. Luísa corria, os pés a

escorrer sangue entranhados agora em estrume quente de vaca, de

uma manada enorme, não se sabia onde começava e acabava. Nem se

atrevia a passar entre elas, receava que alguma se arreliasse e

desse um coice na cabeça do menino, percebeu que a manada avançava

como se fossem vários comboios ronceiros na mesma direcção,

ocupando seis linhas. Quanto tempo desperdiçado e este era apenas

o segundo percalço. O terceiro aconteceu na estrada que antes era

de gravilha e agora inexplicavelmente sentia alcatrão que lhe

amaciava um pouco as mazelas. Custou-lhe encontrar o candeeiro de

iluminação pública, aquele que o marido destruíra a lâmpada à

pedrada. Lá detectou a pedra solta no muro, e tacteou no buraco, a

ver se recuperava o sinal, para o marido perceber que não estava o

caminho livre, primeiro a medo, não morasse lá algum escorpião,

depois esgaravatou, partiu duas unhas e nada de sinal nada maço de

tabaco amortalhado. Com tudo isto perdeu a camioneta para

Grândola, onde uma casa de apoio a acolheria. Apanhou boleia em

carrinhas agrícolas de caixa aberta. Ouvia os murmúrios de fome do

filho, mas pareciam-lhe vindos do útero, nem se atreveria a

desapertar os botões da camisa e ficar de peito aberto, seria logo

o centro das atenções no meio dos homens e daí, talvez não, todos

falavam exaltados da manada de vacas, da Herdade Vale do Nobre, da

Lei Barreto, de Maria de Lourdes Pintassilgo… Luísa chegou até à

casa de apoio de Grândola e bateu, exausta. À senhora de meio

idade que a atendeu disse a senha prevista: É aqui que têm um

piano para vender? A resposta não era a contra-senha que ela

esperava: Então se eu não tenho sequer um pífaro, querem lá ver,

parece-lhe uma casa desses luxos? E nem os anteriores inquilinos

eram pessoas de posses, abalaram há cinco anos, nunca se ouviu um

piano nestas ruas. Olhou-lhe para os pés, e convidou-a a entrar.

Luísa deixou-se encaminhar e a senhora lavou-lhe as feridas com

carinho. E tu queres comer, rapazinho? Luísa levou a mão ao peito,

a senhora fez que não reparou e levou um rapaz todo espigadote e

saltitante para a cozinha. Luísa assombrada, o seu bebé de meses…

O noticiário da rádio falava da Herdade de Vale dos Nobres, do

assassinato pela GNR de Casquinha, de apenas 17 anos, e Caravela,

lá do Escoural. A senhora comentou que era a última cooperativa do

país (aquela onde Luísa trabalhava como contabilista). Este 25 de

Abril foi um vendaval, mas depressa se tornou brisa quem nem areia

levanta, é preciso que continuemos todos a soprar na mesma

direcção. Nem dão tempo de nos refazermos dos traumas do fascismo.

Pois não, assentiu Luísa, e pensou nas notícias indignadas que o

marido lhe trazia ao fim-de-semana. Sofrimento traumático,

diagnosticara-lhe o médico. Aconteceu-lhe tantas vezes acordar

angustiada com perseguições, tortura e prisão. Mas viver naquele

passado doloroso acordada… Antes sonhar.

• Em 1979, após a Lei Bareto, dois trabalhadores agrícolas foram

abatidos, quando o agrário e a GNR vieram reocupar a herdade

abandonada e onde funcionava uma cooperativa. Além das terras, o

agrário apropriou-se também do gado criado pelos trabalhadores.

José Gomes Ferreira fez um poema em que falava de searas de

espigas pretas

Abrilar

Texto: João Pinto Coelho

Ilustração: Ana Jacinto Nunes

Com o atraso de meio século, chega por fim o postal. A ilustração

reproduz essa primeira página com que o Diário de Lisboa amanheceu

sexta-feira, 26 de abril de 1974. Há um retrato amarelecido do Dia

da Revolução, o Largo do Carmo a ranger de gente, civis em cacho,

quicos e capacetes, o singelo salão de festas para o velório do

regime. Destreinada do sorriso, a multidão cerra o dente enquanto

visa a matar um alvo por trás das ruínas. Como tudo aquilo que

cresce numa pátria sempre à sombra, as poucas árvores da praça

devem ter secado há muito e servem de pedestal à vigilância do

povo empoleirado às dezenas nos ramos despidos de folhas. Postos

dali para fora, os pombos da capital desarvoraram dos galhos para

o beiral de algum telhado. Terá sido no meio deles que o garoto se

instalou para ver correr o dia, um plano zenital sobre um desfile

de euforia ou o olhar de uma criança numa tela de cinema. O filme

tem banda sonora, o cancioneiro de protesto que insiste na

telefonia, desta vez para celebrar. Com isso as palavras

estranhas, uma tal vila morena que já não sabia a idade, cantada

ao compasso da tropa, e esse amigo que se acha ao virar de cada

esquina. Então o garoto em brasa vai brincar às revoluções. De

joelhos no seu quarto, movimenta as suas forças, armadas até aos

dentes, soldadinhos da Airfix entre as trincheiras de legos. Não

verte gota de sangue para deixar o cenário inocente como as ruas.

Mas como qualquer postal, este vem com duas faces: de um lado a

fotografia, do outro uma redação. A passar revista às frases há

capitães desenhados entre um sarampo de cravos salpicados a

caneta. Pelo redondo das letras, sei que é coisa de garoto, sei

que fui eu que o escrevi. Um texto tocado de ouvido, uma espécie

de poema onde rimam as promessas que então escutei nos passeios,

as lidas nas parangonas ou nas pinturas murais. Usei Abril como um

verbo sem pretérito imperfeito, qualquer coisa que se cumpre e

conjuga no futuro. Abrilar? Abrilar é amanhecer como quem nasce

outra vez.

As utopias

Texto: Gonçalo M. Tavares

Ilustração: Alain Corbel

As utopias são as únicas imagens colocadas lá em cima e lá à

frente que fazem o animal humano andar à velocidade rápida com que

o mamífero comum persegue os bens básicos como a comidinha o

abrigo a casa a água aquilo que protege do frio e do clima meio

torto que por vezes ameaça vindo de cima ou com um tremor que vem

do solo e ameaça dos pés fazer dança e tremor involuntário e sim

se o humano quer muito o básico e a cada dia o exige ele quer

também aquilo que ainda não existe e a verdade é que mesmo depois

de todas as invenções técnicas o humano ainda tem vontade de se

levantar e caminhar e se necessário fazer uma revolução por dia

mesmo que pequenina no seu próprio quintal e nas suas mais diretas

24 horas e se tem essa necessidade de praticar utopias como se

pratica pesos no ginásios é porque no cérebro ou nesse DNA ainda

enigmático do humano está para lá alojada uma área ou uma molécula

ou uma célula o que quer que seja algo material no fundo a que

damos o vago nome de vontade utópica e que é a base da força que

no mundo coloca novos inventos e novas ideias em cima do chão mas

em modo de quase levitação e ainda bem porque assim fica a meio

caminho entre o devaneio aéreo e a solidez da árvore ou seja os

pés bem assentes na terra e a cabeça bem assente nas nuvens como

deve ser e se recomenda. Ou seja ainda: o nosso corpo tem fome e

frio e sede e quer abrigo, casa, comida, paz, pão, saúde,

habitação, liberdade e outras coisas mais simples como

oportunidade de ser até ao fim aquilo que quer ser mas tem ainda

na reserva orgânica essa vontade utópica que em tempos de

comemoração da revolução talvez seja o momento de a tirar para

fora como se faz à roupa antiga que parece já não nos caber e sair

com ela com essa vontade utópica para o espaço e tempo que diante

de nós existe e que de nós exige compromisso político com essa

pólis que é sempre obra não terminada e por vezes até obra em

processo de degradação lenta que só a utopia de mangas arregaçadas

pode de novo reconstituir e melhorar.

Vinte e cinco versos e reversos

Texto: Almeida Faria

Ilustração: Luis Manuel Gaspar

VINTE E CINCO VERSOS

Antes da nossa alvorada

Era crime desejar

Era crime até sonhar

Antes da nossa alvorada

Antes da nossa alvorada

Era crime acreditar

Num mundo novo sem grades

Antes da nossa alvorada

Antes da nossa alvorada

Que tanto há muito tardava

Houve quem desesperasse

Antes da nossa alvorada

Antes da nossa alvorada

Alguns fomos avisados

E muito nos alegrámos

Antes da nossa alvorada

Antes da nossa alvorada

Tantas vozes sufocadas

Tantas vidas destroçadas

Antes da nossa alvorada

Antes da nossa alvorada

Alguém ia imaginar

Manhãs que não terminassem

Tardes como as alvoradas

E noites iluminadas?

VINTE E CINCO REVERSOS

Após a nossa alvorada

Os hipócritas gritaram

Que sempre sempre esperaram

O fim das noites fechadas

Após a nossa alvorada

Os calados sem carácter

Os cobardes festejaram

O fim das noites fechadas

Após a nossa alvorada

Todos os vira-casacas

Sem vergonha celebraram

O fim das noites fechadas

Após a nossa alvorada

Houve silêncios a mais

E perdões aos que adiaram

O fim das noites fechadas

Após a nossa alvorada

A manhã sem torcionários

A tarde sem salafrários

O fim das noites fechadas

Após a nossa alvorada

Alguém irá relembrar

Manhãs que nem começavam

Tardes sem a luz da tarde

E noites sem madrugada?

A canção

Texto: Jacinto Lucas Pires

Ilustração: João Vaz de Carvalho

Uma terra, que é uma canção, que é um chamamento. Grândola, quero

dizer. “Grândola, Vila Morena”. A canção de José Afonso é um lugar

único para quem quer olhar o 25 de Abril. Um chão levantado, uma

praça que respira. Daí vê-se a revolução, para trás e para a

frente, com a distância e a proximidade que só a música permite —

sim, distância e proximidade ao mesmo tempo. “Dentro de ti, ó

cidade/ O povo é quem mais ordena”, canta a voz. A voz de José

Afonso e a voz do coro, que lembramos como duas e uma só. Seria

assim numa sociedade perfeitamente justa: a felicidade do todo

coletivo ligada à possibilidade de cada um ser o máximo de si. “Em

cada esquina um amigo/ Em cada rosto igualdade.” E perguntamo-nos,

por exemplo, o que diz da nossa revolução ter uma canção como

senha, rastilho, amuleto. Ou: há quanto tempo não estamos com os

nossos amigos, fora dos ecrãs, “em cada esquina”? E quando foi a

última vez que olhámos um rosto com tempo e olhos limpos, com

“igualdade”? E, já agora: como poderemos defender aquela “sombra

duma azinheira”? “As canções são cantadas para uma ausência”,

escreveu John Berger. O concreto dia de 25 de Abril de 1974 já lá

vai e é irrecuperável; por outro lado, o futuro é um lugar onde

nos podemos projetar, mas onde nunca estaremos de verdade. A força

desta canção vem disso, também. De acertar no que, em nós, é

“ausência”: a memória de uma esperança lá para trás e a imaginação

de um país mais justo lá para a frente. Voltei hoje a ouvir esta

canção que marca a nossa vida. Um detalhe pouco referido é o que

se pode escutar antes da voz: o som de pés na terra. O som da

terra, o som de gente sobre a terra, a caminhar. Sempre que me

lembro de “Grândola, Vila Morena”, vejo a imagem límpida de uma

utopia, uma “terra de fraternidade”, um lugar ideal que nos serve

de bandeira e inspiração — mas a canção que sonha um mundo novo

começa com os pés na terra. É bom lembrar isso. Ter sempre

presente que uma revolução que não caminha, morre. E que esta

canção — como o próprio 25 de Abril — pede gestos concretos e a

nossa melhor participação.

Em cada rosto igualdade

Texto: Richard Zimler

Ilustração: Jorge Silva

Pouco depois do 25 de Abril, o general Galvão de Melo, da Junta de

Salvação Nacional, declarou: “A revolução não foi feita para

prostitutas e homossexuais”. A afirmação enfurecida do general

revelou os seus preconceitos pessoais, é claro, bem como a sua

falta de empatia por aqueles que tinham sido tradicionalmente

marginalizados na sociedade portuguesa. Para aqueles com mais

perspicácia, também confirmou que as perseguições políticas

poderiam muito bem terminar, mas que as sociais e sexuais

continuariam, como se nenhuma revolução real tivesse ocorrido. De

facto, para aqueles de nós que ainda sonham com uma sociedade mais

igualitária e justa, a mensagem secreta que Galvão de Melo nos deu

(ao contrário das suas próprias intenções) foi que teríamos de

lutar para que a Revolução se expandisse e aprofundasse nas

décadas vindouras. E que enfrentaríamos muita oposição à nossa

tentativa de dar oportunidades iguais à comunidade LGBT, bem como

a outras minorias, como imigrantes e ciganos. E às pessoas cujas

profissões não lhes conferiam o respeito da burguesia portuguesa –

trabalhadores manuais e empregadas de limpeza, por exemplo. E,

sim, às prostitutas. De facto, quando o casamento entre pessoas do

mesmo sexo foi finalmente votado no Parlamento em 2010 – 36 anos

após a Revolução – 97 deputados votaram contra! Ainda hoje, meio

século depois do 25 de Abril, temos um partido político de

extrema-direita que ganha votos caluniando ciganos e imigrantes

africanos. A mensagem é clara: nós, que desejamos uma sociedade

mais justa, devemos lutar todos os dias para alargar o alcance do

25 de Abril. Dado que o Município de Grândola tem patrocinado este

projeto atual, penso que vale a pena perguntar o que José Afonso

diria sobre a Revolução de 1974 dever ou não ser alargada a todos,

independentemente de orientação sexual, origens nacionais, etnia

ou religião. A sua resposta está à disposição de quem tiver

ouvidos para ouvir e está contida na letra da sua canção mais

famosa, Grândola Vila Morena: “Em cada esquina um amigo. Em cada

rosto igualdade.”

- Coordenação: Celso Filipe

- Web Design: David Vinagre e Tiago Gomes

- Coordenação de Design e UX: Edgar Lorga